Sicher bemühst du dich beim Schreiben deiner wissenschaftlichen Arbeit im Studium um stilistisch passende Formulierungen. Dabei gibt es neben stimmig wirkenden Ausdrucksweisen allerdings auch solche, die vielleicht auf den ersten Blick aussehen, als ob sie in eine wissenschaftliche Arbeit gut hineinpassen, bei denen ich dir aber empfehlen möchte, sie besser zu vermeiden. Um dir dabei zu helfen, schauen wir uns hier 7 häufige Fälle an, die in den wissenschaftlichen Arbeiten von Studierenden immer wieder zu finden sind.

Zur Einleitung

Natürlich könntest du es dir beim Schreiben einer wissenschaftlichen Arbeit auch leicht machen: Du formulierst deine Gedanken so, wie es dir gerade in den Sinn kommt, und bist dann (hoffentlich) schnell mit dem Schreiben fertig. Bedenke aber: Je leichter du es dir selbst machst, desto zäher ist das Ergebnis dann oft leider zu lesen; und je weniger Gedanken du auf passende Formulierungen verwendest, umso eher passiert es, dass dir dann bestimmte Formulierungen hineinrutschen, die erfahrenen Lesern eventuell Augenschmerzen verursachen.

Klar doch, ich weiß – niemand hat die Absicht, den Lesern eines Textes mit abgedroschenen oder floskelhaften Formulierungen auf die Nerven zu gehen oder sich missverständlich auszudrücken. Und doch passiert es dann so leicht … Das Problem liegt hier auch darin, dass wir im Alltag von so vielen Formulierungen umgeben sind, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, für das Schreiben von seriösen Texten (wie in der Wissenschaft) aber einfach nicht geeignet sind – und dann geraten sie uns trotzdem immer wieder aus Versehen da hinein.

Bei dem Versuch, diese umgangssprachlichen Ausdrucksweisen zu vermeiden, lauert dann die nächste Schwierigkeit auf uns: Da gibt es die typischen False Friends – Formulierungen, die auf den ersten Blick gut in einen akademischen Kontext hineinzupassen scheinen, bei näherem Hinsehen aber gar nicht so gut geeignet sind.

Die folgende Liste soll dir helfen, einige besonders verbreitete Formulierungen dieser Art zu vermeiden. Diese habe ich im Laufe meiner jahrelangen Tätigkeit im Lekorat von Hausarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten gesammelt und sie hier nach der Intensität der Gänsehaut geordnet, die sie mir dabei verursacht haben. Angefangen mit den harmloseren, zählen wir runter von 7 bis 1 … Los geht’s!

7. Wenn alles positiv oder negativ ist

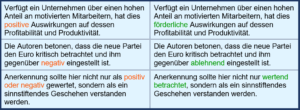

Zu recht wird oft darauf hingewiesen, dass in wissenschaftlichen Texten subjektive Wertungen vermieden werden sollten. Leider scheint dies oft zur Folge zu haben, dass die vermeintlich „neutralen“ oder „wissenschaftlichen“ Wörter positiv und negativ an Stellen verwendet werden, an denen sie wenig passend wirken:

Fällt dir beim Vergleichen der beiden Spalten etwas auf? Natürlich: Die rechts vorgeschlagenen alternativen Formulierungen sind kein bisschen „unwissenschaftlicher“! Sie bringen die beschriebenen Phänomene sachlich passend und in angenehm lesbarer Sprache auf den Punkt.

Die Stärke der Wörter positiv und negativ liegt auf der Hand: Sie sind themenübergreifend sehr breit anwendbar. Aber: Oft findet man nach kurzem Überlegen ein passenderes Wort. Was solltest du also tun? Prüfe die Wörter positiv und negativ immer kritisch – aber lehne sie bitte nicht dogmatisch ab: Natürlich gibt es auch Fälle, in denen sie überhaupt nicht zu beanstanden sind.

6. basieren/auf (der) Basis von

Auch diese Wendungen mit dem Verb basieren sind nicht immer und überall problematisch, aber insgesamt in ihrer Verwendung einfach etwas überstrapaziert – und sie werden oft an Stellen verwendet, an denen sie einfach nicht die ideale Wahl sind:

Denke also auch bei basieren lieber immer noch einmal nach, bevor du dich für das Wort entscheidest.

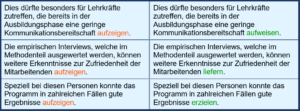

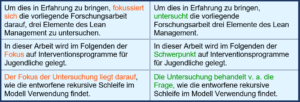

5. aufzeigen

Das Wort aufzeigen hat die Bedeutung „deutlich machen“, „aufdecken“, „ins allgemeine Bewusstsein rücken“. Oft kommt es aber vor, dass Studierende dort von aufzeigen sprechen, wo andere Wörter (oft etwa „zeigen“ oder „aufweisen“) eigentlich viel besser passen würden.

Das Wort aufzeigen findet seine passende Anwendung eher dort, wo du beschreiben willst, wie das Aufzeigen bereits erfolgreich war. Dies gilt vor allem für Wendungen im Sinne von „etwas aufzeigen können“ („an diesem Beispiel lässt sich aufzeigen, dass …“) oder beim zitathaften Bezug auf andere Autorinnen und Autoren („Foucault zeigt auf, dass …“).

Abraten möchte ich dir hingegen von Formulierungen im Sinne von „etwas aufzeigen wollen“ („ich möchte aufzeigen, dass …“, „dies soll aufzeigen, wie …“) u. Ä. – hier will das Wort einfach nicht so recht passen:

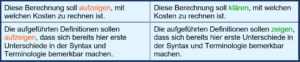

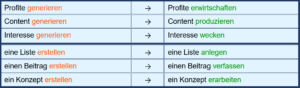

4. generieren und erstellen

Unter allen Verben, die beschreiben, wie etwas neu in die Welt gebracht wird, dürften diese beiden die zurzeit wohl mit Abstand beliebtesten sein. Dabei werden sie oft auch anstelle von anderen Begriffen verwendet, die im Einzelfall aber oft weitaus besser passen. Wenn du also kurz davor bist, generieren oder erstellen zu tippen, halte einen Moment inne und überlege: Ist dies wirklich gerade das richtige Wort? (Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass es ein passenderes gibt!)

Um zu vermeiden, dass dein Text durch die Verwendung von immer gleichen, nicht so gut passenden Verben hölzern wirkt, solltest du immer überlegen: Gibt es ein passendes Verb, das typischerweise mit diesem Nomen zusammen verwendet wird? In den allermeisten Fällen solltest du so ein geeigneteres Wort finden.

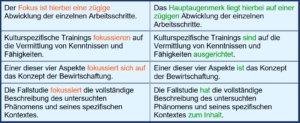

3. fokussieren/Fokus

Auch diese Begriffe werden aktuell einfach häufiger verwendet, als es der gute Geschmack erlaubt. Wenn du also nicht gerade über Fotografie schreibst, würde ich dir dazu raten, ihnen einfach mal eine Ruhepause zu gönnen – zumal sie oft floskelhaft klingen und es auch hier meist andere Wörter gibt, die besser passen.

In vielen Fällen passt fokussieren auch einfach gar nicht in eine Formulierung und sollte ohne Wenn und Aber ersetzt werden:

Diese Konstruktionen sind unüblich bzw. falsch. Statt „der Fokus ist …“ kann es sinnvoll nur heißen „der Fokus liegt auf“; auch die Wendung „A fokussiert (auf) B“ wirkt leider sehr ungelenk – du solltest sie lieber generell vermeiden.

Und überhaupt ist das Wort Fokus natürlich eigentlich immer gleichbedeutend mit „inhaltlicher Schwerpunkt“: Wenn also die oben im letzten Beispiel genannte „Fallstudie“ tatsächlich außer dem „untersuchten Phänomen“ nicht auch noch andere Themen behandelt, ist das Wort Fokus hier eindeutig fehl am Platze! (Prüfe einmal die anderen Beispiele oben … Handelt es sich da wirklich überall um fokussieren bzw. den Fokus? Oder könnte vielleicht eher das Thema, das Anliegen oder der Zweck gemeint sein?)

2. sich auszeichnen durch

Diese Wendung wird ebenfalls inflationär häufig verwendet, weswegen ich zu Alternativen raten würde – sie hält aber auch einen inhaltlichen Fallstrick bereit: Von vielen Schreibenden wird sie verwendet, um (vermeintlich) wertneutral eine Eigenschaft auszudrücken.

Spätestens, wenn es dann z. B. heißt: „Der Nationalsozialismus zeichnete sich durch einen fanatischen Führerkult aus“, kann das natürlich für Verwirrung sorgen (im harmlosesten Fall). Ich möchte dir also sehr ans Herz legen, auszeichnen nur dann zu verwenden, wenn du wirklich eine klar positive Wertung zum Ausdruck bringen willst: Etwas ist ausgezeichnet!

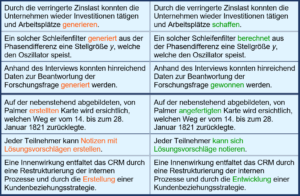

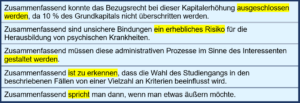

1. zusammenfassend

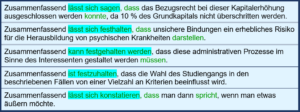

Formulierungen dieser Art sind in akademischen Arbeiten immer wieder anzutreffen. In von professionellen Schreibern verfassten Texten hingegen wirst du sie hingegen vergeblich suchen – und zwar weil es richtig heißen müsste:

Das Wort zusammenfassend ist das Partizip I (die Verbform, bei der das Verb mit der Nachsilbe –end aufhört) des Verbs zusammenfassen. Wenn man ein solches Partizip verwendet, muss man immer beachten, auf welches Wort/welche Wortgruppe es sich bezieht: In den nicht korrigierten Beispielen oben bezieht sich das Wort zusammenfassend auf die gelb markierten Wörter. Schau dir die Beispiele an und führe dir den Zusammenhang der Aussage vor Augen: Die Sätze ergeben so keinen logischen Sinn. Stattdessen muss zusammenfassend immer auf den Akt des Sagens, Festhaltens o. Ä. bezogen sein – also auf die in den korrigierten Beispielen blau markierten Wörter.

Wenn es hingegen an passender Stelle verwendet wird, ist gegen das Partizip zusammenfassend selbstverständlich nichts zu sagen: Der Satz „Zusammenfassend werden nun die Ergebnisse erläutert.“ ist völlig in Ordnung – denn etwas „zusammenfassend zu erläutern“ ist ja durchaus möglich.

Zum Abschluss

Du hast nun einen Überblick über einige weitverbreitete Formulierungsschwächen erhalten, die in wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder auftauchen. Vielleicht spielen manche davon bei dir gar keine Rolle – umso besser! Und falls du bei einem der Punkte gemerkt hast, dass du selbst manchmal so schreibst, hast du jetzt die Chance, deinen Lesern etwas Zähneknirschen und Fäusteballen zu ersparen!

Nachdem du dich mit diesen 7 Fomulierungs-Stolpersteinen befasst hast, bist du nun eingeladen, dir einen Bonus-Stolperstein selbst zu überlegen: Welche Formulierung, die möglicherweise gar nicht so schön zu lesen ist, verwendest du häufig? Hast du Ahnungen, Vermutungen, Verdachtsfälle? Schließlich sind solche Formulierungsschwächen und sprachliche Marotten bei verschiedenen Schreibenden sehr unterschiedlich, und ich habe in diesem Artikel lediglich eine Liste von besonders typischen Bauchschmerz-Fällen zusammengestellt.